Heute mit:

Barry Stevens „Don’t push the river – Gestalttherapie an ihren Wurzeln“, Peter Hammer Verlag

Originalausgabe: „Don’t push the river“, Real People Press, Moab/Utah, 1970

START

Ihr Platz ist leer. Also setze ich mich mit meiner Lektüre an genau den Tisch, an dem die alte Dame gestern saß. Ich hatte den Blick nicht von ihr abwenden können, so gegenwärtig war ihr Gesicht, ihr Antlitz, wenn sie ab und an von ihrem Buch aufsah.

Als sie ging, bemerkte ich, dass sie ein schlimmes Bein hatte, das linke, sie musste es zur Seite schwingen, um nach dem Überqueren der Straße über den Bordstein zu kommen.

Ich kann mich an Frauen einfach nicht sattsehen.

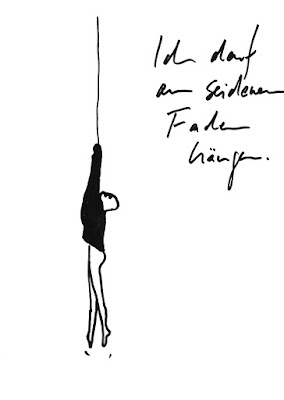

Meine Kunst, meine Auffassung von Kunst, setzt auf Flüchtigkeit. Sie will nicht standhalten. Müssen.

Ich verhalte mich künstlerisch entgegen dem gewohnte Ablauf von

Wahrnehmung erzeugt Arbeit / Arbeit verdient sich Resonanz

Ich versuche mit dem, was ich frei schaffe, v o r der Fleissarbeit zu bleiben, im Feld der Wahrnehmung. Nichtmanifest. Dass ich dennoch Resonanz bekomme, spannt eine versöhnliche Brücke über das Feld der vermeintlich nicht-getanen Arbeit.

Ich bin so wahnsinnig gern mit mir allein.

Was mir immer mehr auffällt: Dass ich mir von Frauen verfasste Sachbücher leichter und lieber zu eigen mache, ihre Stimmen in mein inneres Parlament einlade, ich (be)greife sie intuitiver, während ich bei Autoren dazu neige, mir ziemlich kaltblütig einzelne Happen herauszuziehen; ihre Schlussfolgerungen gehen mir bei weitem nicht so n a h.

Häufiger den Verknüpfungen nachspüren. Wie durch die Beschäftigung mit etwas, das zu Anfang noch unspezifisch war, durch die Aneinanderreihung von Assoziations-Schnipseln etwas sehr Spezifisches zustande kommt: Nach dem Ursprung meiner Schlussfolgerungen Ausschau halten: Die erste Kugel in der Kette.

Schnipp –

Was war zuerst da: Die Sau oder die Perle?

Wie meine französische Freundin mir am Telefon erklärte, was „petits riens“ sind: wie ich dachte, genau so will ich gewahr sein: in der Fülle kleinster (Selbst)beobachtungen. Ohne Schuldgefühl. Ohne dieses Nagen, zu sehr auf mich selbst zentriert zu sein. Nur, sage ich, wer mit seiner Innenwahrnehmung spielt, gewinnt die Menschlichkeit, auch im Außen, mit Anderen, achtsam sein zu können.

Die Zeit, in der man willentlich n i c h t s tut: Das ist der Strohhalm im Nadelhaufen.

Mein erstes petit rien:

Ein grandioses Buch lesen, x-Stellen unterstreichen, mit Ausrufezeichen versehen, dann aber genau die Stelle, die man sich eigentlich hätte merken wollen, und müssen, nicht unterstrichen zu haben und auch partout nicht wiederzufinden

Der erste Schritt besteht darin, die Dinge zu bemerken. Das Gewahrsein dessen, was im Innen vorgeht. Was ist es? Wichtig: Nicht warten, bis die Umstände „stimmen“. Stattdessen die Mittel nutzen, die zur Hand sind, um es auszudrücken.

FRAGMENTE überleben lassen!

Wie entgeistert meine Mutter war, als ich ihr erzählte, dass ich immer lieber eine Gazelle gewesen wäre als ein Vollweib. Scheiß auf das Vollweib.

Übung. Fünf einzelne Begriffe unterschiedlich in Reihenfolge bringen: einmal als Logikkette, einmal nach dem, wie das unmittelbare Gefühl sie am liebsten angeordnet sähe

– Warum das Betreiben eines Weblogs so viel Freude macht? Weil es, im besten Fall, in der Interaktion nämlich, ein Vermischen bewirkt. Inspiration für beide Seiten. Bleibt es beim zwanghaften Vorführen der Einzelpersönlichkeit, des Ich-Ideals, bewirkt es bei Mitlesenden und Kommentierenden nichts als Reflexe von Sympathie oder Antipathie. Solche Spaltungen unterbinden das, was ein lebendiges Weblog ausmachen könnte.

Neuer Claim: Erratisches Lernen. Das Anti-Seminar.

ENDE

“‘Weil’ ist in der Gestalttherapie ein Schimpfwort. Als ich damit experimentierte, bemerkte ich, wie das ‘Weil’ mich mehr und mehr von mir selbst und meinem Tun (egal wie gut oder schlecht) entfernt, während ich ohne dieses ‘Weil’ schlicht und einfach sage, dass ich etwas getan habe. Und dann kehrt meine Kraft zu mir zurück. (In unserer Gesellschaft hören wir den Satz:’Warum hast du das getan?’ schon sehr früh, und meistens handelt es sich dabei nicht um eine Bitte um Information, sondern um einen Vorwurf.)

Ohne ‘Weil’ werde ich mehr zur Indianerin, ich lebe mit Tatsachen – ohne Lob oder Tadel, jenem Auf- und Ab unseres Lebens, das dazu führt, das wir unseren Mittelpunkt und damit unser Gleichgewicht verlieren.”

(Barry Stevens, 1969)